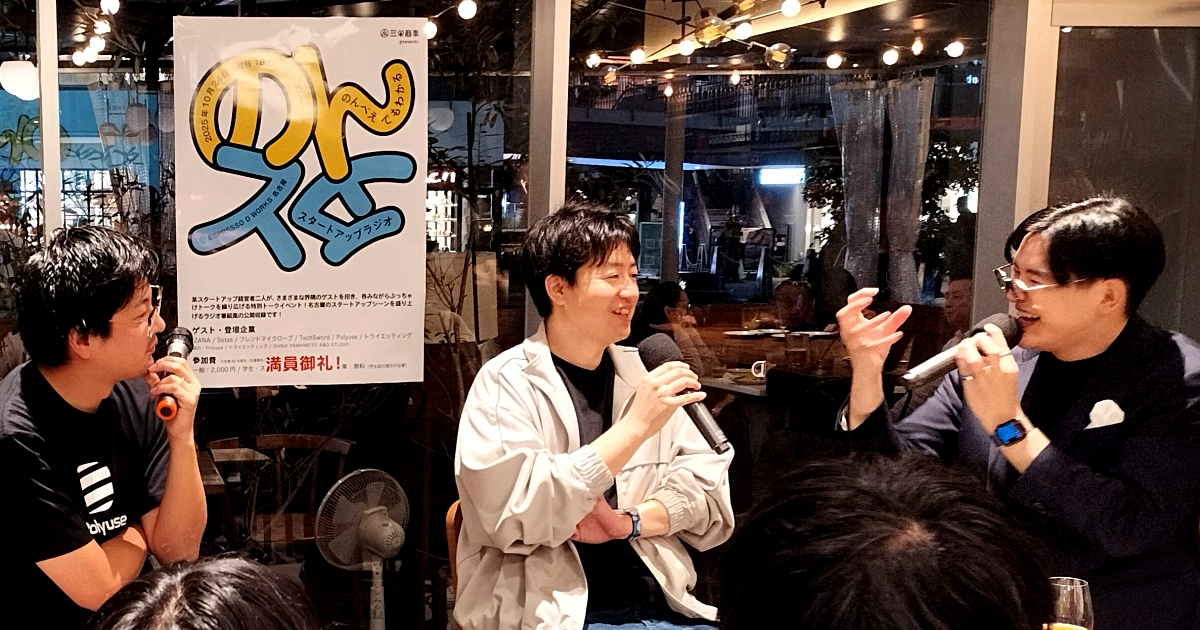

2025年10月24日、名古屋からスタートアップの生の声をお届けするイベントが開催されました。三栄商事プレゼンツ「のんスタ~のんべえでもわかるスタートアップラジオ〜vol.2」。会場には126名が集結し、お酒を片手に語り合う自由な雰囲気の中、次々と登壇者たちの本音と情熱が飛び出すラジオ風の特別企画です。

第一部、第二部、そしてサブセッションと続いた「のんスタ vol.2」の模様について、お酒の力を借りつつスタートアップ経営者の素顔に迫った当日の模様をお届けします。

セッション登壇者一覧

長江 祐樹 氏(モデレーター)

株式会社トライエッティング CEO

サプライチェーン領域における業務に特化した、AI製品の開発・販売事業を手がける名古屋大学発ベンチャー。代表的な製品に「ノーコード予測AI・UMWELT(ウムベルト)」「シフト自動作成AI・HRBEST(ハーベスト)」があり、製造業・小売業・宿泊業など幅広い顧客の業務効率化に貢献している。

岩本 卓也 氏(モデレーター)

株式会社Polyuse 代表取締役/共同創業者

大学院在学中に人材マッチングアプリのスタートアップを共同経営した経験を有し、その後コンサルティングファームにて経営戦略・業務改善などの業務に従事したあと、Polyuseを創業。建設用3Dプリンタを中心とした、建設業界特化型のサービスを提供する企業として、数々のメディアで紹介されている。

後藤 正幸 氏

三栄商事株式会社 代表取締役社長

1950年の創業以来、工作機械・産業機械などの設備材の総合コンサルタントとして取引先1000社に貢献。近年は国内メーカーとの合弁会社を設立し、メーカー機能を備えた事業を展開するなど新たな市場開拓に着手し、さらなる価値を生み出す挑戦を続けている。

大前 緩奈 氏

株式会社IZANA 代表取締役

製造現場での超高感度磁気センシングを可能にする、どこでも使える磁気センサ技術を強みとし、食品や医薬品製造現場でミクロサイズの金属片混入も検知できる装置類の開発・製造・販売を手掛ける。従来のセンサが苦手としてきた領域でも高い精度を発揮し、数々の製造現場で導入を進めている。

蟹江 純一 氏

株式会社フレンドマイクローブ 代表取締役社長

名古屋大学発スタートアップとして、2017年に創業。微生物(酵素)を工場規模で安定的かつ効率的に生産・増殖し、機能させるためのバイオリアクター技術を有する。工場から排出される廃棄物を微生物によって分解し、環境にやさしいものづくりを実現する技術として注目を集める。

西谷 健治 氏

株式会社U-MAP 代表取締役

「電子機器の熱問題」を解決に導く新材料の開発を行うU-MAP。名古屋大学発ベンチャー企業として2016年にスタートし、同社が提供する材料は自動車・デバイス・光通信・宇宙開発などの幅広いシーンで活躍が期待されている。

名倉 隆司 氏

スミヤ精機株式会社 代表取締役

産業車両や繊維機械の部品製造を手がけ、2024年に創業100周年を迎えた、愛知県を代表する企業。社会の変化に柔軟に対応しつつ、主力製品であるギヤづくりで培った高い技術力を、現在は燃料電池車の部品として活用し次世代へ受け継いでいる。

塚本 将弘 氏

株式会社Harmony For 代表取締役

留学生と企業のマッチングサイトを運営。海外人材の定着に重点をおいた独自のマッチング手法により、人材の定着率は97%を誇る。「全てのひとが人間らしく生きる社会を」の理念のもと、外国人採用によって人手不足を解消し、日本企業の事業成長にも貢献している。

森下 敬司 氏

スタジオアンビルト株式会社 代表取締役社長

建築デザイナーに建築図面・パース・設計プラン作成などの仕事を依頼できるマッチングサービスにより、必要なときにプロの人材と協業できるプラットフォームを提供。新しいワークスタイルとして設計事務所・不動産会社はもちろん、フリーランスの建築専門家からも注目を集める。

吉元 裕樹 氏

Sotas株式会社 代表取締役社長

化学産業の課題を解決するデジタルサービスを提供し、化学原料のリサーチに役立つ「Sotasデータベース」は国内No.1の規模を誇る。化学素材や企業の詳細な検索が可能な唯一のプラットフォームとして知られる。化学素材の製造から再利用までのライフサイクルを最適化し、地球環境への貢献と経済発展を両⽴させる未来を目指している。

長島 慶樹 氏

株式会社TechSword 代表取締役CEO

非エンジニアでも簡単に画像認識AIの開発・実装・運用ができる、ノーコードAIプラットフォーム「TechSword Vision」を提供。自動車部品メーカーを中心とした製造業で、人の目に頼らず自動で不良製品を見極め、品質向上に貢献する。ITの知見がなくても導入しやすいサービスにより、現場の省人化と業務効率化を実現している。

Session①ディープテックに挑む若き技術者たちに迫る

モデレーターによる乾杯の音頭によって、会場の空気が一気に盛り上がったところで、ディープテックに挑む若き経営者を囲むトークがスタートしました。

ゲストは、「どこでも使える高感度磁気センサ」を製造する、IZANAの大前氏。そして「微生物の力で環境を救う」フレンドマイクローブの蟹江氏です。

ともに名古屋大学発ベンチャーで、世界最先端の技術を社会実装しようと奮闘しているお2人。大前氏が手がけるのは、地球磁場の600万分の1以下まで検出できる超高感度磁気センサです。「アカデミア的には注目されてこなかった性能でも、社会的には価値がある技術。その価値を信じ研究開発を進めるうちに唯一無二のスペックになっていた」と話す大前氏。

磁場のノイズキャンセリング技術により、食品や医薬品製造におけるミクロサイズの金属片混入を検知できる精度を持ちます。加えて、水分やアルミ包装といった、従来のセンサが苦手としていた条件でも高い精度を発揮します。大前氏がポケットから取り出した「名刺入れサイズの回路基板」を見ると、観客からは驚きの声が漏れていました。すでに実用化が進み、多数の案件で実装されていると言います。

一方で蟹江氏が事業化したのは、食品工場などから出る排水中の油脂を分解する微生物の技術です。これまでは高温で燃やして処理するのが当たり前だった排水中の油脂を、環境負荷を抑えつつ低コストで処理できる画期的な技術として注目されています。

「微生物は放っておくと効果が薄れてしまう。適切に手入れされた環境でこそ能力を発揮する」と話す蟹江氏。重要なのは、油の分解能力を長期間にわたって維持する「微生物の世代管理技術」だと言います。トレンドマイクローブでは、工場内で微生物を効率的に増やす機械もあわせて提供し、安定的な排水中の油脂処理を実現しています。微生物によって処理が完了したあとに排出される水は、自然環境に放出しても問題ないそうです。

その成果はすでに大企業も認めているほど。導入企業のコストメリットは大きく、産廃処理費が削減できるのはもちろん、長くても5年程度で設備機器の投資が回収できることから、会場からは「お得すぎる」「SDGsそのものだ」と高い評価が寄せられていました。

Session②事業会社 × スタートアップが生み出す「真のオープンイノベーション」とは

続いてのセッションでは、今回のスポンサーである三栄商事の後藤代表と、Polyuseの岩本氏が登壇。テーマは「事業会社とスタートアップは本当に協業できるのか」。登壇した2社はビジネスにおいて協力関係にあり、フラットな協業の実例を話してくれました。

両者の出会いは、5年前のICC京都での長江氏の紹介がきっかけです。当時、Polyuseはまだ事業化前でしたが、後藤氏は「肩書きでは人を見ない。フラットな関係で付き合うことをいつも意識している」と振り返ります。その後、コロナ禍で電子部品の供給が滞ったときに岩本氏が相談を持ちかけたのは、後藤氏でした。

真摯に耳を傾ける姿を見て、「ベンチャーだからと無下にしなかったのがとても印象的だった」と岩本氏は話します。それが信頼関係の始まりとなり、やがてPolyuseの3Dプリンターの製造を三栄商事へ委託する体制へとつながりました。現在では両者の協業が確かな成果を生み出しています。

後藤氏が重視しているのは、常にフラットな立場で価値を共創すること。「相手が社長でもスタートアップでも関係ない。互いにメリットを享受できる関係が一番大切だ」と強調します。また岩本氏が求めていたのは、「スピード感がありつつも細かな意図を理解し、伴走してくれる存在」だったそうです。「実需へつながる協業こそ意味がある」、その認識が一致したことが成功要因だと言えるでしょう。

一方で現場の責任者である大森氏は、スタートアップ特有のスピードに驚きつつも柔軟に対応を続けてきました。「この事業が未来に必要だと信じ、なんとか踏ん張ってきた」と語る場面もあり、成果の陰には日々の努力があることも示されました。

Polyuseの建設3Dプリンターは、すでに能登半島地震の復興現場や沖縄県のインフラ整備など、社会基盤を支える領域で実装が進んでいます。三栄商事社内でも取り組みへの理解が広がっており、「これからも成功を一緒に喜べる関係性を続けたい」と後藤氏は語ります。「諦めない限り失敗はない。うまくいくまで一緒にやればいい」と後藤氏が言えば、岩本氏も「その覚悟はこちらにもある。いつか必ず成果で応えたい」と答えました。

事業会社とスタートアップは、立場や規模ではなく「覚悟と信頼」でつながるものなのかもしれません。そのことを実践し証明している両者の対話は、会場の多くの挑戦者に新たな視点と勇気を与えるものとなりました。

Session③レガシー業界に挑む2社が描く、産業変革のリアル

続いてのセッションには、レガシー業界の変革に挑むスタートアップ2社が登壇しました。化学業界向けのデータプラットフォームを提供するSotasの吉元氏と、ノーコードAI検品システムを展開するTechSwordの長島氏です。

Sotasでは、化学品の法規制データベース、および化学素材企業をつなぐ検索プラットフォームを展開しています。法規制が複雑な化学業界において、国と連携した国内最大級のデータを保持していることが強みです。

さらに、プラスチックの成形加工会社の65%以上が参加するデータベースを軸に、リサイクル材の流通最適化にも取り組んでいます。現在は自動車産業を中心に需要が高まっており、将来的には廃棄物を「売れる資源」に変える仕組みを構築し、日本の産業全体の環境負荷低減と収益改善を目指しています。

一方のTechSwordは、自動車部品業界で広く行われる目視検査の自動化に挑戦するスタートアップです。日本の製造業で作られる製品は、品質が高いがゆえに不良品が少なく、「これが不良品だ」と判断するためのデータが不足しがちです。また、高額な初期投資が障壁となり、多くの製造業でAI導入が進みにくい課題がありました。

長島氏はこれらを解決する手段として、ノーコードかつ不良品画像を生成AIで補完できる仕組みを提供しています。「AIの民主化」を事業の目的に掲げ、導入コストを従来の約10分の1にまで抑え、誰でも短期間でAI活用が始められる環境を実現しています。すでに大手モビリティメーカーへの導入が進み、実績を積み上げています。

両社に共通するのは「現場起点の課題解決」に徹している点です。歴史が長く産業構造が複雑であり、デジタル化が遅れがちな領域だからこそ、現場に寄り添った技術が強力な武器になります。

最後に吉元氏・長島氏に目指す未来像を聞くと、「3年後、令和のキーエンスになる」(TechSword 長島氏)、「化学業界のAmazonになる」(Sotas 吉元氏)との力強い言葉が聞かれました。レガシー業界を変える挑戦は、すでに始まっています。新たな連携が生まれる期待を残しつつ、セッションは盛況のうちに幕を閉じました。

Sub Session①名大発スタートアップが挑む「世界の熱問題」解決

サブセッションに登壇したのは、世界初の放熱材料を生産するU-MAPの西谷氏です。スマホゲームやAIの普及で、高温になりがちな電子機器を冷やす需要は年々増しています。西谷氏が開発した新素材は、そんな「現代社会の熱問題」を解決するものとして、各産業から引き合いが殺到しています。

U-MAPの保有する新素材は、窒化アルミニウムを極めて細い針状に形成した、世界初の材料「サーマルナイト」。まるで綿菓子のように細かな繊維が並んだ構造で、電気を通しにくい一方で振動を伝えやすく、電子機器内の熱を高速に逃がす特性があります。

従来はファンによって放熱していたものを、サーマルナイトに置き換えれば機器の薄型化にもつながります。スマホをはじめとする通信機器や、EVバッテリーなど次世代技術の課題解決に直結する技術として、近年は自社工場を構えて量産にも着手し、事業会社との協業を広げています。熱の制御と薄型化の両立を叶える材料に、会場からは「これからの伸びが楽しみだ」との声が上がっていました。

Sub Session②製造×人材×建築。地域産業を支える多様な挑戦者たち

続いては、製造・人材・建築の3領域から事業者が登壇し、それぞれの課題と協業の可能性について語りました。

創業100年の歴史を持つ金属加工メーカー・スミヤ精機では、自動織機向け部品の少量多品種生産を強みとしていますが、深刻な人材不足が課題になっていると言います。これに対し、海外留学生の採用支援を手がけるHarmony Forの塚本氏は「国内50大学と連携し、留学生2万人の母集団を保有している。日本語ができる人材と精度の高いマッチングが実現可能」と提案しました。製造現場の人手不足解消に向け、国籍を超えた採用ニーズとのマッチングに期待が高まります。

続いて発言したのは、スタジオアンビルトの森下氏。建築士のネットワークを活かした、一般消費者向けの間取り設計サービス「マドリー」が人気を集めていますが、現在は施工会社向けの「マドリープロ」も展開中です。設計士不足が続く住宅業界に対し、裏側で高品質な間取り提供を支える心強い存在として、会場からも注目が集まりました。

産業構造が変化する中、現場の課題を解決に導くプレイヤーと老舗企業との対話を通して、新たな協業の可能性が見えた瞬間でした。

まとめ

名古屋発スタートアップの底力を見た夜「のんスタvol.2」には、どのパートにも共通した部分がありました。それは「本気で未来を変えたい」という情熱です。自身のビジネスを熱く語る登壇者の姿に、会場は拍手に包まれました。

この名古屋の地から、確かなイノベーションのうねりが生まれています。次回の「のんスタ」が、新たな出会いと協業を生む場となることを期待したいと思います。

――スタートアップの夜に、乾杯!

併せて読みたい

Nagoya Startup Newsでは、名古屋を中心に東海圏におけるベンチャー企業や新技術に関連する最新情報、業務提携に関するニュースを配信しています。東海圏のベンチャー企業や新規事業、オープンイノベーション分野に興味のある方は、以下の関連記事も併せてご覧下さい。